|

Das Löwenberger Land war einst viel

größer als die heutige Gemeinde

umfasst. Bereits um 1200 errichteten die

Askanierfürsten im Kampf gegen die

Slawen die "Löwenburg".

Hier war das Zentrum eines besonderen

Ländchens, das als "Löwenberger

Land" in die Geschichte einging und

heute als Gemeinde mit 15 Ortsteilen weiterlebt.

Als letzter Ortsteil kam Nassenheide 2003

dazu.

Löwenberg

|

|

Das

Löwenberger Schloss beherbergt

heute eine Kindertagesstätte

|

Im Zuge der Christianisierung und die

Gründung der Mark Brandenburg durch

den Askanierfürsten Albrecht der

Bär wurde wahrscheinlich das mit

60 Hufen ausgestattete feste Städtchen

"oppidum Leuwenberg" gegründet.

Es besaß schon damals Wall und Graben.

Mitte des 13. Jahrhunderts kam es durch

Tausch an den Bischof von Brandenburg.

1269 erfolgte die erste urkundliche Erwähnung

als Liwenberg, später Leuwenberg.

1460 erwarb die Familie derer von Bredow

den Ort, die im 16. Jahrhundert auf den

Grundmauern der Burg ein Schloss im Barockstil

erbauen ließen. Die Dorfkirche ist

ein frühgotischer Feldsteinbau aus

dem 13. Jahrhundert mit eingezogenem Chor

und Breitturm an der Westseite. Sie brannte

am 9.3.1808 ab. Mit ihr ein großer

Teil der Kirchenbücher und zwei Drittel

des Ortes. 1877 wurde der Staatsbahnhof

Löwenberg(Mark) der Berliner Nordbahn

eröffnet. Elf Jahre später wurde

der Eisenbahnverkehr von Löwenberg

über Zehdenick nach Templin aufgenommen.

Eine Verbindung von und nach Lindow bis

Rheinsberg folgte. Löwenberg ist

gut mit dem Auto zu erreichen, denn es

liegt am Schnittpunkt der Bundesstraßen

96 und 167. Die Touristinformation ist

im "Hus tu Löwenberg" dem

ehemaligen Spritzenhaus hinter der Kirche

gemeinsam mit einem Heimatmuseum untergebracht.

Falkenthal

|

| Die

Kirche von Falkenthal ist bekrönt

mit einem Dachreiter mit offener Laterne |

Das deutsche Kolonisten- und Angerdorf,

das unweit von Zehdenick liegt, stammt

aus der askanischen Frühzeit und

wurde 1270 erstmals urkundlich als "Valkendale"

erwähnt. Um 1558 wurde die Feldsteinkirche

mit Backsteinkanten erbaut. Eine 1860

im Kirchturm gefundene Urkunde bezeugt

die Errichtung des Fachwerkturmes im Jahr

1702. Im Mittelalter war der Ort ein wichtiger

Knotenpunkt im System der Handelsstraßen.

So wurde 1677 die hier entlang führende

Poststraße Berlin-Stettin eröffnet.

Die Streckenführung ist noch erhalten

und als Radweg ausgeschildert. Heute ist

der Ort beliebter Ausgangspunkt für

Ausflüge und Radtouren in die waldreiche

Umgebung.

Glambeck

|

|

Dörfliche

Idylle in Glambeck

|

Der slawische Name deutet auf eine alte

Besiedlung, noch vor der deutschen Ostexpansion

hin. Der nahe (tiefe) See gab dem Ort

wohl seinen Namen, denn hier ist das slawische

"glamb" = tief enthalten. Die

erste urkundliche Erwähnung, damals

als "Glambeke", geht auf 1348

zurück, als der Ort zum Kloster Lindow

gehörte. Nach dem Dreißigjährigen

Krieg wurde das "wüste"

Dorf 1690/91 von zehn Schweizer Familien

neu aufgebaut. Eine schlichte Fachwerkkirche

wurde ebenfalls gebaut. Sie wurde aber

durch einen 1901 geweihten gotischen Backsteinbau

ersetzt. Die Nähe zur Ruppiner Schweiz,

dem Glambecker See und der Baumgartener

Heide machen Glambeck zum idyllische Wohnstandort

und idealen Ausflugsort. Übrigens

kommt aus dem Ort die Quadrathlon-Langstrecken-Weltmeisterin

in der Altersklasse Senioren 2 und Brandenburger

Landesmeisterin AK W45 im Triathlon Marina

Hillebrand.

Grieben

|

|

Grieben

liegt direkt an der

Bundesstraße 167

|

Direkt an der Bundesstraße 167

in Richtung Neuruppin liegt der Ort Grieben.

Das Straßendorf wird erstmalig 1256

mit dem Namen "Eggehardus Griebene"

in einer Friesacker Urkunde erwähnt.

Zeitweise, etwa zwischen 1438 und 1541,

gehörte der Ort als "Gryben"

dem Kloster Lindow. Die um 1253 erbaute

Kirche wurde im Jahre 1772 umgebaut. Lange

Zeit prägten mehrere Wind- und Wassermühlen

das Ortsbild. Übrig in dieser Tradition

ist nur noch die 1923 erbaute Getreidemühle.

Der Ort eignet sich ideal für Ausflüge

in die Griebener Heide oder das Naturschutzgebiet

"Harenzacken". Die Radwege sind

hier übrigens gut ausgebaut.

Großmutz

|

|

Der

Turm der Großmutzer Kirche

wurde von Karl Friedrich Schinkel

entworfen

|

Der Ort ist mit seinem Dorfanger und

seiner gesamten Anlage ein typisches märkisches

Dorf. Es liegt westlich der Bundesstraße

96. Bereits 1323 erfolgte die erste urkundliche

Erwähnung als "Mutz". Mitte

des 16. Jahrhunderts bekam der Ort seinen

heutigen Namen. Im Dreißigjährigen

Krieg war das Dorf durch Pest und Krieg

fast völlig entvölkert. 1808

brannten unter anderem die Kirche und

die alte Schule vollständig aus.

Es überdauerte lediglich der historische

Rundbogen am Friedhofseingang. Für

den Kirchenneubau von 1816, der als einer

der ersten neugotischen Kirchenbauten

in Brandenburg gilt, entwarf Karl Friedrich

Schinkel den Turm mit eisernen Maßwerkfenstern

und Spitze.

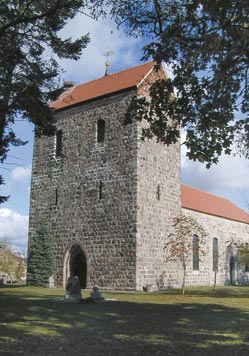

Grünberg

|

|

|

Das deutsche Angerdorf wurde erstmals

1356 erwähnt. Markant ist die Wehrkirche

aus dem 13./14. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert

bestand eine Stiftung St. Anna, die mit

drei Morgen Land dotiert war, damit der

Pfarrer allsonntäglich eine Messe

lese. Die Orgel stammt übrigens aus

Groß-Lübbenau, einem Ort, der

dem Kohleabbau weichen musste. Der Ort

stand unter der Lehnshoheit des Bischofs

von Brandenburg und wechselte mehrmals

den Besitzer. So gehörte es denen

von Reedern, von Bredow und um 1800 denen

von Arnstedts zu Hoppenrade. 1875 begann

der Bau der Eisenbahnlinie Berlin-Stralsund.

Bald darauf wurde eine Fabrik gebaut,

die prägend für die Entwicklung

in Grüneberg war. Von 1943 bis 1945

war hier eines der über 70 Außenlager

des Frauen-Konzentrationslagers Ravensbrück.

Hunderte von Häftlingen aus vielen

Ländern mussten in dem Zweigwerk

der Magdeburger Rüstungsfirma Polte

Zwangsarbeit für die deutsche Kriegswirtschaft

leisten. Auf Initiative von Grüneberger

Bürgern wurde 1989 dazu eine Gedenktafel

errichtet.

Gutengermendorf

|

|

Die

Kirche in Gutengermendorf

ist ein Besuch

wert

|

Das Straßendorf wurde, wie viele

Orte in der Region, um 1200 von deutschen

Kolonisten angelegt. Die erste urkundliche

Erwähnung erfolgte 1420. Mittelpunkt

ist der gepflegte Dorfanger mit der Feldsteinkirche

aus dem 13. Jahrhundert, die mehrfach

umgebaut wurde. Sie zählt zu den

ältesten in der Gegend. Im Innenraum

ist an der Nordseite der Grabstein eines

Predigers von 1691 aufgestellt. Im Triumphbogen

zum Chor steht eine schlichte barocke

Kanzel von 1697. Das Patronatsgestühl

im Chor stammt ebenfalls aus dem 17. Jahrhundert.

Interessant ist ebenfalls der Schnitzaltar

aus dem 16. Jahrhundert, der derzeit im

Gemeinderaum des Pfarrhauses steht. Auch

dieses Dorf hatte mehrere Besitzer: Kloster

Zehdenick, der Freiherr von Hertefeld,

oder Fürst zu Eulenburg.

Häsen, Neuhäsen,

Klevesche Häuser

|

|

Überall

stehen wunderschöne Guts-

und Herrenhäuser

|

Die erste urkundliche Erwähnung

erfolgte im Jahre 1356. Am 13. Mai 1439

schenkte Graf Albrecht von Ruppin der

Pfarrkirche Gransee zwei auf der "Häseden"

gelegene Hufe. Der brandenburgische Kurfürst

tauschte 1651 Häsen gegen das Gut

Rahnsdorf (heute in Berlin) an den Oberjägermeister

Freiherrn von Hertefeld. 1846 wurde das

Vorwerk Neuhäsen gegründet,

das im Jahre 1934 neu besiedelt wurde.

1688 entstand durch Ansiedlung von Bauern

aus dem nordrhein-westfälischen Kleve

der Ortsteil Klevesche Häuser.

Hoppenrade

|

|

Das

Schloss Hoppenrade ist in Fontanes

"Wanderungen durch die Mark"

ausführlich beschrieben

|

Der kleine Ort wurde erstmals 1269 urkundlich

erwähnt und gehörte bis in das

16. Jahrhundert zum Bistum Brandenburg.

1581 erhielt ihn Hans von Bredow als Lehen.

Das 1724 erbaute Schloss wurde vor allem

durch Theodor Fontanes "Wanderungen

durch die Mark" bekannt. Im südwestlichen

Parkbereich steht der schlichte Grabstein

der Clara von Wülknitz (1826-1850),

der Enkelin der Charlotte von Kraut. Im

Südflügel befindet sich seit

1724 die ehemalige Schlosskapelle, die

heute als Dorfkirche genutzt wird. Das

Schloss und ein großer Teil des

Schlossparks sind in Privatbesitz und

nur eingeschränkt zugänglich.

Liebenberg

|

|

Das

Schloss von Liebenberg stammt aus

dem 15. Jahrhundert

und ist liebevoll restauriert

|

Inmitten einer Wald- und Seenlandschaft

zwischen Löwenberg und Liebenwalde

liegen Dorf und Schloss Liebenberg. 1267

erstmals urkundlich erwähnt, herrschten

hier die von Bredow, von Hertefeld und

von Eulenburg. Die Enkelin des Grafen

Philipp zu Eulenburg und Hertefeld, Liberta,

heiratete hier in der Schlosskapelle Harro

Schulze-Boysen. Beide wirkten in der Widerstandsgruppe

Rote Kapelle und wurden 1942 hingerichtet.

Das Schloss selbst stammt aus dem 15.

Jahrhundert und wurde originalgetreu und

liebevoll restauriert. Der Schlosspark

wurde nach einem Plan von Peter Josef

Lenné in einem Landschaftspark

umgewandelt. Auch das Linden- und das

Teehaus sind inzwischen wieder restauriert.

Das Lindenhaus wurde Anfang des 18. Jahrhundert

als sogenanntes Myrtenhaus erbaut. Das

Teehaus wurde 1875/76 im Barockstil errichtet.

Linde

|

|

Die

ehemalige Kirche von Linde

|

Der idyllische Ort liegt etwas abseits

der Bundesstraße 167, die von Löwenberg

nach Grieben führt. Und tatsächlich

sind es Linden, denen der Ort seinen Namen

verdankt. Auch heute noch prägen

die Laubbäume das Ortsbild. Markantestes

Bauwerk ist die große Fachwerkkirche

aus dem Jahr 1847. Das Dorf gehörte

ursprünglich zum Sprengel des Bischofs

von Brandenburg. 1540 war der von Redern

zu Betz "zur Linde Zollator",

also der Patron. Das Kataster von 1624

listet 19 Hufe mit sieben Hüfner

und acht Kossäten auf. Der Große

Kurfürst Friedrich Wilhelm kaufte

im Jahre 1654 den Anteil derer von Redern

zu Wandsdorf, um ihn dem Domänenamt

Oranienburg zuzuschlagen.

Nassenheide

|

|

Trotz

B 96 ist Nassenheide ruhig

und idyllisch

|

Der Ort wird erstmals im Jahre 1350 im

Lehnsbrief der Wittelsbacher erwähnt,

als Ludwig der Ältere und Ludwig

der Römer den Ort an den Grafen Ulrich

von Lindow verpfändeten. Wie der

Name vermuten lässt, ist "Natenheide",

wie der Ort noch 1599 hieß, eine

deutsche Gründung und lag in einer

damals äußerst "nassen

Heide". Kaiser Karl IV. löste

den Ort 1376 wieder auf. Erst als Markgraf

Johann das Land 1428 dem Kloster Zehdenick

überließ, begann die Neubesiedlung.

Die erste Kirche wurde 1589 erbaut. Das

halbe Dorf brannte 1772 ab und mit ihm

die 1749 neu errichtete Kirche. Doch schon

vier Jahre später wurde die heutige

Kirche geweiht. Heute liegt der Ort direkt

an der Bundesstraße 96 und ist dadurch

gut von Berlin und dem Berliner Ring erreichbar.

Neuendorf

|

|

In

der gepflegten Ortsmitte steht ein

hilfreicher Wegweiser

|

Der Ort wurde gleich zweimal gegründet:

1271 wurde er erstmalig in Verbindung

mit dem Dorf Schleuen als "Niendorf"

erwähnt. Doch am 24. Juli 1402 wurde

es vollständig niedergebrannt, weil

sich die Herren von Pommern und der Graf

von Lindow stritten. Die zweite und eigentliche

Gründung geht auf das Jahr 1577 zurück,

als die von Bredow auf dem abgebrannten

Dorf wieder ein Haus erbauen ließen.

1927 entstand die Siedlung Neuhof. Die

Gemeinde Neuendorf ist seit 01.01.2002

ein Teil der Gemeinde Löwenberger

Land. Ein Höhepunkt in der Geschichte

Neuendorfs war die Elektrifizierung des

Dorfes, sie wurde 1934 mit einer feierlichen

Beisetzung der Petroleumlampen begangen.

Neulöwenberg

|

|

Der

Bahnübergang war und ist prägend

für Neulöwenberg

|

Als 1877 wurde die Bahnlinie Berlin-Neubrandenburg

gebaut und ein Jahr später die Strecke

Neulöwenberg-Templin in Betrieb genommen

wurde (Löwenberg selbst lag relativ

ungünstig für die Streckenführung),

entstanden beim Vorwerk Beamtenwohnungen.

Zentrum und Ursache für die Entwicklung

Neulöwenbergs war der Bahnhof. Ab

1923 wurde mit dem Bau einer neuen Siedlung

begonnen, die 1928 durch die Preußische

Verwaltungsreform den Status einer selbständigen

Gemeinde erhielt. Auch heute ist der Bahnhof

für die Entwicklung interessant,

kann man doch von hier aus mit einer alten

Traditionslok nach Rheinsberg fahren -

ein einmaliges Erlebnis!

Teschendorf

|

|

Hinter

dem Kriegerdenkmal beginnt das alte

Teschendorf

|

Auch Teschendorf gibt es schon seit dem

frühen Mittelalter. Als "Teskendorp"

wird der Ort 1271 erwähnt. Die bereits

1156 geweihte Wehrkirche diente dem Schutz

der Einwohner vor den damals üblichen

Raubritterüberfällen. Nachdem

mehrere große Brände das gesamte

Dorf völlig zerstörten, wurde

eine Neuordnung der Hofstellen vorgenommen,

die so weit auseinanderlagen, dass die

Flammen nicht übergreifen konnten.

Der ursprüngliche Ortskern, der Hagen,

beginnt hinter dem Kriegerdenkmal. Von

Berlin aus kommend, liegt er in der Verlängerung

der heutigen Bundesstraße 96. Hier

findet man Ruhe und Idylle eines märkischen

Dorfes mit langer Geschichte.

|